岩手県立北上翔南高校との高大連携活動(活動報告)

お知らせ

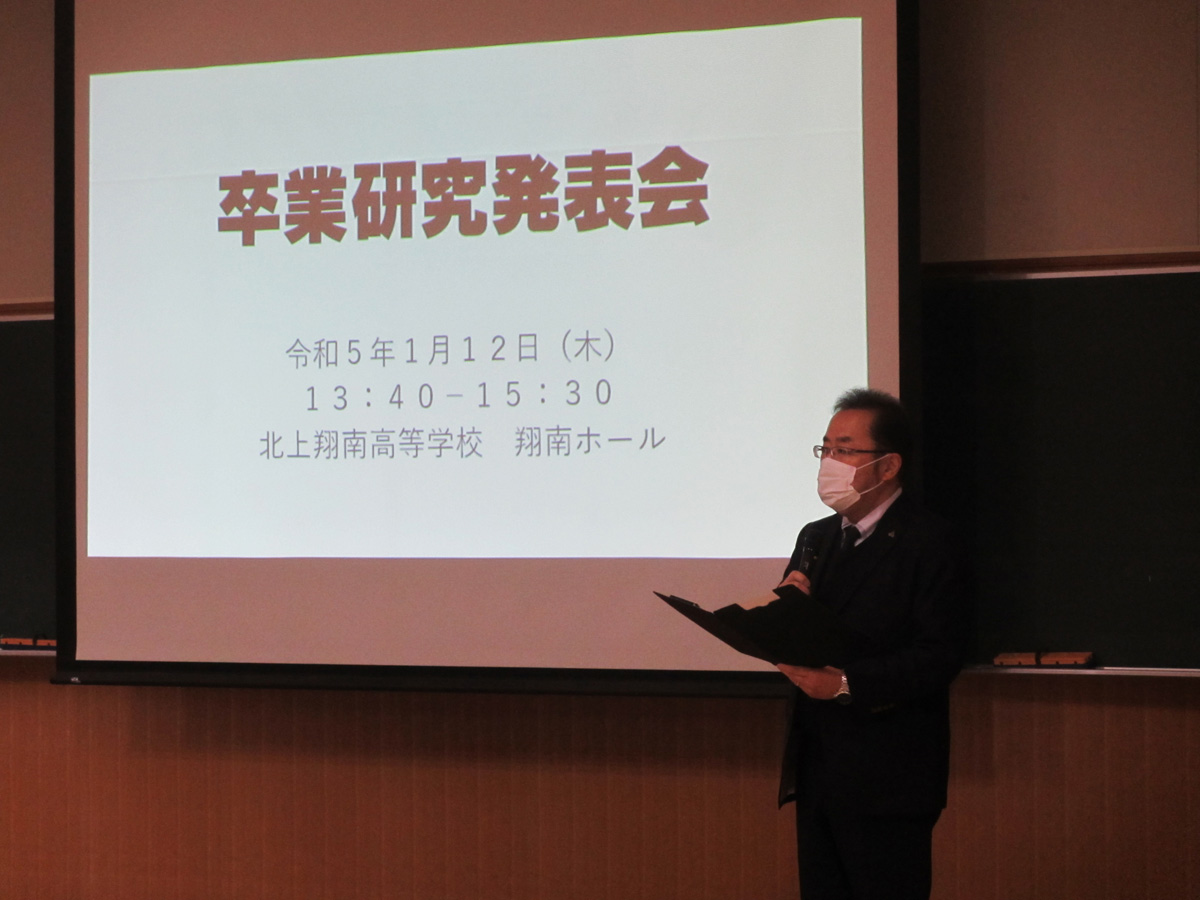

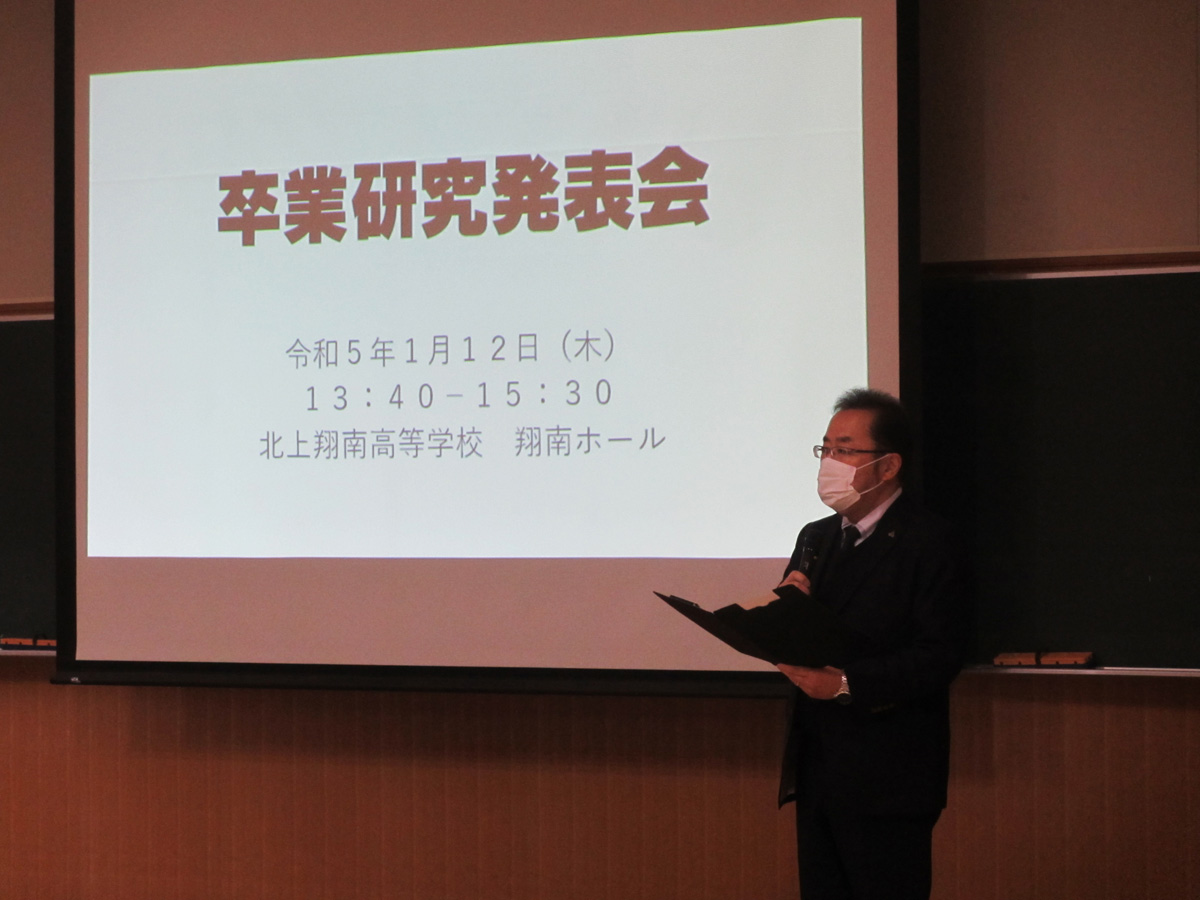

岩手県立北上翔南高校との高大連携活動の一環として「令和4年度卒業研究全体発表会(3年生発表を2年生が聴講)」が1月17日翔南ホールで開催されました。

1 目的

高大連携締結を調印した富士大学教員による授業支援により、地域に開かれた教育課程の実現と「総合的な探究の時間」の質的な充実を図ることを目的とする。

2 サポート事業計画

下表に、今年度、依頼可能な授業時数を示し、打ち合わせ、連絡調整を進めながら、実現可能な計画書を作成する。なお、授業支援は、2・3年次の総合的な探究の時間とする。2年次については、令和5年度の総探「卒業研究」等のサポートに継続する。

1.11/8(火)4h 12:05~12:55 視野を広げる

国際社会、地域社会における研究課題の視点

内容

世界で発生していることは地域の生活にも影響を及ぼす。視点をかえると、世界に目を広げながら自分たちの暮らす高校生活を振り返ることが必要だ。そのためには、地域で日常暮らしながらも、世界的な視点を失わない洞察力と、できることは地域で始めるという行動力が必要になっている。これらのことは、今日われわれが市民の一人としてSDGsにどうかかわるのかという問いかけと同じである。北上市においては、SDGsが市の総合計画の中にも具体的な目標数値とともに達成期日まで描かれており市の総合計画に具体的に盛り込まれている。そのために、北上市の未来のために翔南高校生は幅広い教養を身に付けながら行動できる力を備えることが必要であり、各自の進路に対してもさらなる学びの機会を考える際に熟慮し慎重であってほしいと願っている。

2.各回の実施日表参照のこと。

1:環境系列(農業、調理、被服)対象人数35名。

関上

各回の主要テーマ:第1回「小グループに共通する出来事の根底には何があるか?」第2回「環境変化をもたらす原因物質は何か。」第3回「持続可能な環境コースとはどうあるべきか?」実施内容:すべてが農業に由来する出来ごとにより成り立っている。今、農業は大きな地球的環境変化による影響を受けており、各農業・調理・被服の専攻毎にどのような対策が考えられるのか。この点を論文に組み入れられるように取り組んだ。

2:情報系列 35名

髙坂

第1回目内容:簿記会計に関する理論・考え方がどのような場面で役に立つのかを説明した。適宜研究例を示しながら,その発展可能性について述べた。第2回目内容:論文作成の論述の仕方(パラグラフライティング)や作法について説明した。第3回目内容:生徒の皆さんを6グループに分けて,それぞれで研究内容:テーマを考えてもらい,それに関する研究の背景・必要性・論文の目的を検討してもらった。その際,本学の卒業論文の例を示した。

3:人文系列 対象人数63名。

小林

各回の主要テーマ:第1回「経営学とESGについて」第2回「経済学について、レポートの書き方」第3回「非営利組織のマネジメント」

実施内容:経営学と経済学とはどのようなことを学ぶ学問なのかという紹介と、レポートの書き方、非営利組織について事例を基に講義を行った。

4:自然系列 37名。

遠藤

各回の主要テーマは:第1回「自然とは何か」「私たちはどんな時代を生きているのか」、第2回「これまでの気候変化と地球温暖化対策推進法改正」などについて、第3回「脱炭素先行地域に暮らすイメージ図から農山漁村の望ましい生活」等について考えた。

5:3年生の情報系列 39名

柳田

3年次情報系列(3年1組)各界のテーマは第1回「スマートフォンの依存による影響」や「サブスクの普及による映画業界への影響」、第2回「AI発達によるメリットとデメリット」「情報化社会」、第3回「日本の高齢化と人口減少が与える経営活動への影響」、「広告につける音楽の効果」といった「経済・経営・商業」に関するテーマを取り扱った。

高大連携活動(高校での呼び名は「総探」)の指導に当たられた諸先生方に心より感謝申し上げるとともに、明年度も高大連携活動の一層の充実のためにご協力お願い申し上げます。

2022年度 高大連携 北上翔南高校でのまとめ

1 目的

高大連携締結を調印した富士大学教員による授業支援により、地域に開かれた教育課程の実現と「総合的な探究の時間」の質的な充実を図ることを目的とする。

2 サポート事業計画

下表に、今年度、依頼可能な授業時数を示し、打ち合わせ、連絡調整を進めながら、実現可能な計画書を作成する。なお、授業支援は、2・3年次の総合的な探究の時間とする。2年次については、令和5年度の総探「卒業研究」等のサポートに継続する。

| (1)2年次総探・LHR | 情報系列(生徒35名) | 環境系列(生徒35名) | 人文系列(生徒63名) | 自然系列(生徒37名) | |

| 全体総括 関上哲教授 | 高坂紀広准教授 | 関上哲教授 | 小林麻美講師 | 遠藤元浩教授 | |

| 11/8(火)4h12:05~12:55 視野を広げる① | 全体総括 全体ガイダンス 関上哲教授から、国際社会、地域社会における研究課題の視点 | ||||

| 11/22(火)4h12:05~12:55 視野を広げる② | 講義「会計簿記ガイダンス」 高坂紀広准教授 | 講義「環境科学領域における研究の視点①」関上 哲教授 | 講義「人文科学領域と地域づくりにおける研究の視点 ①」 小林麻美講師 | 講義「自然科学領域における研究の視点①」遠藤元治教授 | |

| 11/29(火)4h12:05~12:55 視野を広げる③ | 講義「情報社会における研究の視点①」高坂紀広准教授 | 演習「環境科学領域における研究の視点②」関上 哲教授 | 演習「人文科学領域における研究の視点②」小林麻美講師 | 演習「自然科学領域における研究の視点②」遠藤元治教授 | |

| 12/20(火)4h12:05~12:55 視野を広げる④ | 講義「情報社会における研究の視点②」高坂紀広准教授 | 演習「環境科学領域における研究の視点③」関上 哲教授 | 演習「人文科学領域における研究の視点③」小林麻美講師 | 演習「自然科学領域における研究の視点③」遠藤元治教授 | |

| (2)3年次総探卒業研究 | 11月24日(木)5・6校時(13:40~15:30) 情報系列の領域・科目別中間発表での助言(研究内容の焦点化への助言) 柳田久弥教授(〇) | ||||

| 令和5年1月17日(火)6・7校時(14:40~16:30) 卒業研究発表会(2年次生聴講) ・助言 ・聴講している2年次生の次年度の研究の取り組みへのアプローチ 関上哲教授(〇) 遠藤元治教授(〇) 高坂紀広准教授(〇) 小林麻美講師(〇) | |||||

本事業に参加した系列ごとの担当者 まとめ

1.11/8(火)4h 12:05~12:55 視野を広げる

国際社会、地域社会における研究課題の視点

内容

世界で発生していることは地域の生活にも影響を及ぼす。視点をかえると、世界に目を広げながら自分たちの暮らす高校生活を振り返ることが必要だ。そのためには、地域で日常暮らしながらも、世界的な視点を失わない洞察力と、できることは地域で始めるという行動力が必要になっている。これらのことは、今日われわれが市民の一人としてSDGsにどうかかわるのかという問いかけと同じである。北上市においては、SDGsが市の総合計画の中にも具体的な目標数値とともに達成期日まで描かれており市の総合計画に具体的に盛り込まれている。そのために、北上市の未来のために翔南高校生は幅広い教養を身に付けながら行動できる力を備えることが必要であり、各自の進路に対してもさらなる学びの機会を考える際に熟慮し慎重であってほしいと願っている。

2.各回の実施日表参照のこと。

1:環境系列(農業、調理、被服)対象人数35名。

関上

各回の主要テーマ:第1回「小グループに共通する出来事の根底には何があるか?」第2回「環境変化をもたらす原因物質は何か。」第3回「持続可能な環境コースとはどうあるべきか?」実施内容:すべてが農業に由来する出来ごとにより成り立っている。今、農業は大きな地球的環境変化による影響を受けており、各農業・調理・被服の専攻毎にどのような対策が考えられるのか。この点を論文に組み入れられるように取り組んだ。

2:情報系列 35名

髙坂

第1回目内容:簿記会計に関する理論・考え方がどのような場面で役に立つのかを説明した。適宜研究例を示しながら,その発展可能性について述べた。第2回目内容:論文作成の論述の仕方(パラグラフライティング)や作法について説明した。第3回目内容:生徒の皆さんを6グループに分けて,それぞれで研究内容:テーマを考えてもらい,それに関する研究の背景・必要性・論文の目的を検討してもらった。その際,本学の卒業論文の例を示した。

3:人文系列 対象人数63名。

小林

各回の主要テーマ:第1回「経営学とESGについて」第2回「経済学について、レポートの書き方」第3回「非営利組織のマネジメント」

実施内容:経営学と経済学とはどのようなことを学ぶ学問なのかという紹介と、レポートの書き方、非営利組織について事例を基に講義を行った。

4:自然系列 37名。

遠藤

各回の主要テーマは:第1回「自然とは何か」「私たちはどんな時代を生きているのか」、第2回「これまでの気候変化と地球温暖化対策推進法改正」などについて、第3回「脱炭素先行地域に暮らすイメージ図から農山漁村の望ましい生活」等について考えた。

5:3年生の情報系列 39名

柳田

3年次情報系列(3年1組)各界のテーマは第1回「スマートフォンの依存による影響」や「サブスクの普及による映画業界への影響」、第2回「AI発達によるメリットとデメリット」「情報化社会」、第3回「日本の高齢化と人口減少が与える経営活動への影響」、「広告につける音楽の効果」といった「経済・経営・商業」に関するテーマを取り扱った。

高大連携活動(高校での呼び名は「総探」)の指導に当たられた諸先生方に心より感謝申し上げるとともに、明年度も高大連携活動の一層の充実のためにご協力お願い申し上げます。