第11回「地域活性化論」 『花巻市における脱炭素に向けた取組』と『森の電力(株)/(株)岩手ウッドパワーの地域脱炭素への取組』が行われました

授業関係

11月28日は花巻市市民生活部生活環境課主査の照井佑樹氏と森の電力㈱/㈱岩手ウッドパワー代表取締役の久保好孝氏を講師としてお迎えし「脱炭素への取組み」についてお話いただきました。

照井氏は環境計画係で地球温暖化対策・再生可能エネルギー促進・環境学習推進などを担当する部署で働いています。講義は「生活環境課の紹介」、「脱炭素(カーボンニュートラル)とは」、「地球温暖化とは」と「花巻市の取組について」でした。生活環境課は学生にはあまり馴染みがありませんが、ゴミ取集等でお世話になっています。まずその意識のリマインドがありました。カーボンニュートラルと地球温暖化については、影響、世界の動き、日本の動きなどの解説と対策の重要性をわかりやすく教示いただきました。花巻市の取組は本年度から大きく見直されています。これまでは第3期花巻市役所地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(2021年3月策定/2021~2030年度の10年間)に基づき市役所関連施設を対象として取組を進めてきました。今年の3月からそれにプラスして、花巻市全域を対象とした「花巻市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を策定し、全市的な取組が開始されました。その現状、将来推計、目標達成に向けた取組(その具体例等々)の解説・紹介がありました。その中には「再生可能エネルギーの導入・活用促進」、「森林の保全と活用」もあります。富士大学のエコキャンパスへの取組は正にその実践事例に当たります。最後に学生が取り組めるのは、化石燃料の節減であり、最も必要な行動は「省エネルギー!」と学生への喚起で講義を締め括られました。

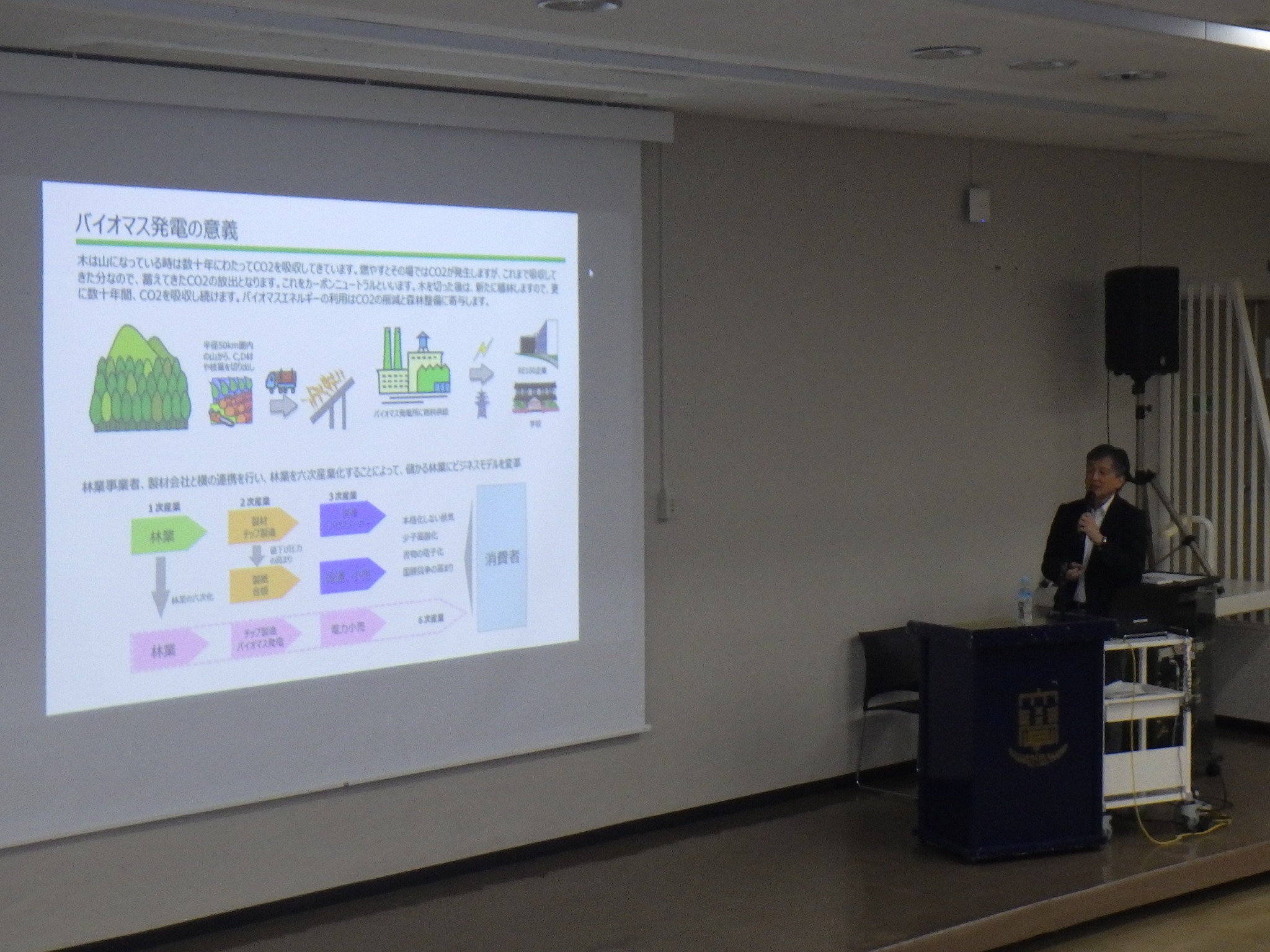

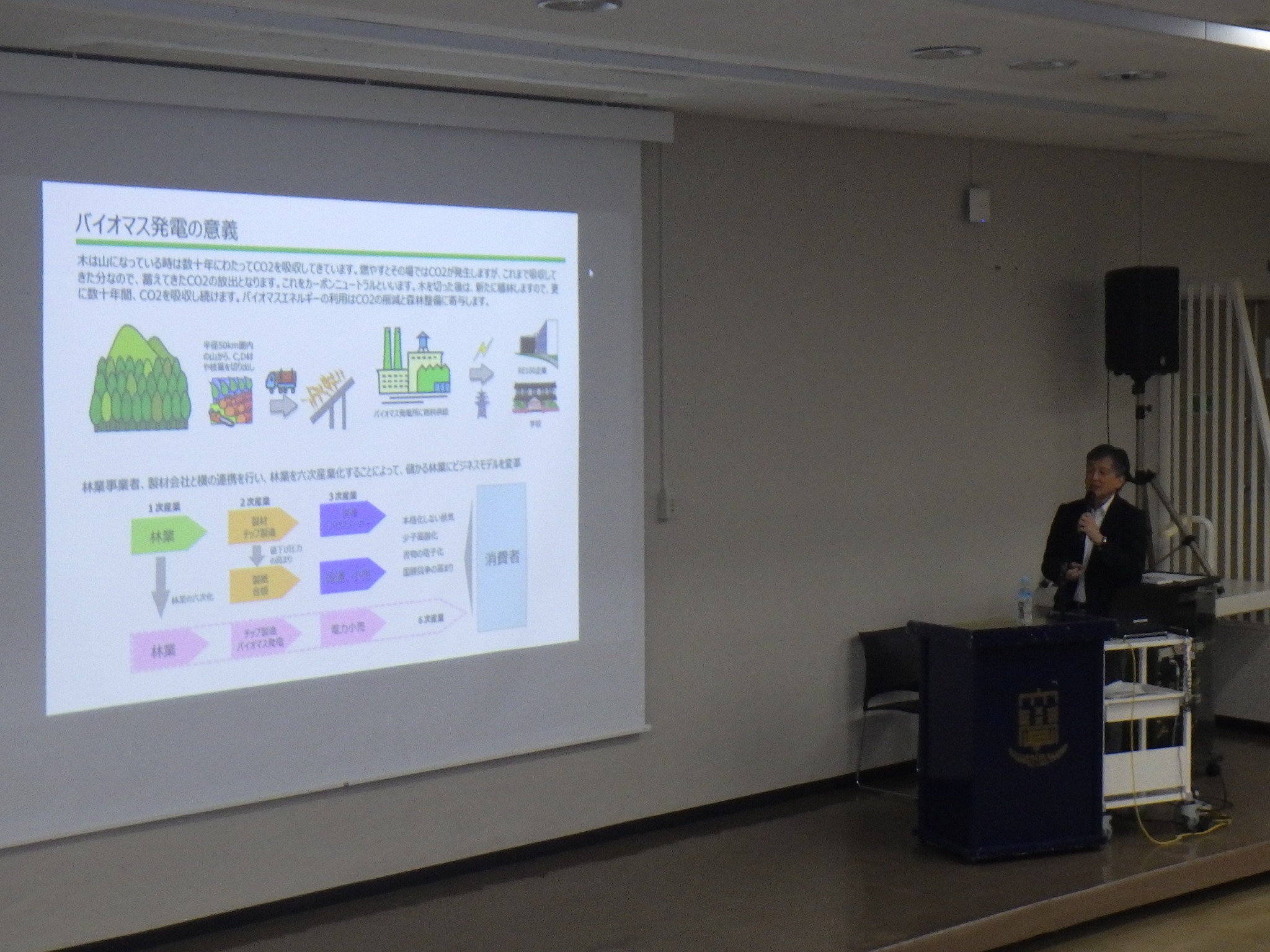

後半は、久保氏から「バイオマス電力事業の意義とその仕組み」、「森の電力(株)の関わる全国のバイオマス発電所紹介」、「同社による富士大学へのバイオマス電力の供給実績」等につき講義をいただきました。バイオマス電力事業は林業の6次産業化で脱炭素にも寄与しています。本学は同社からのバイオマスRE100電力で年間395tのCO2発生量を削減(ちなみに花巻市役所の2022年度の総排出量は年間1140t)、これまでの8年間で約3000t以上を削減しました。富士大学は再エネ電力の地産地消でエコキャンパス運営を行っており、それは誇ってよいとの紹介でした。続いて、新たな取組としてバイオマスボイラーによる熱供給事業((株)岩手ウッドパワーESCO事業による富士大学学生寮への熱供給)の説明がありました。このボイラーは昨年6月から順調に稼働しています。バイオマス発電は木が持つエネルギーの25%程度しか電力になりませんが、熱利用では80-90%が熱(湯)に変換でき直接利用できます。熱利用はエネルギー効率が高く、CO2の排出削減効果大です。それを世に問いかけたいとのお話しでした。続いて、次世代を担う若者に知って欲しい事として、「太陽光発電の弊害と限界」、「IT社会、AI普及がもたらすエネルギー問題。データーセンタ・半導体工場の新増設による電力消費の増加とそれへの対応」等々について解説がありました。

講義終了後は、「地域活性化論研究会」を開催。照井主査と授業振り返り、情報交換、意見交換を行いました。

学生のレスポンスカードには、

・カーボンニュートラルについて認識を深めることが出来た。学べたことは生活に役立つ知識だと思う。今後意識して生活していきたいと思う(多数)。

・日本は原子力で失敗したのに、結局頼らないといけないのは残酷であると思った。火力も原子力も再エネもメリット、デメリットがある。上手に使い分け、自分たちは貴重なエネルギーを使って生活していることを自覚する必要があると感じた。

・IT社会やAIがもたらすエネルギー問題(電力消費)についてわかった。対応は必要。

・エネルギー問題は自分たちの世代の問題であることを知り、とても難しいと思った。

・富士大学のエコキャンパスへの取組は誇りに思うべきだし、皆がもっと知るべきだと思った(複数)。

・IT化のせいで膨大な電力が必要になるというのは、よく考えれば分かるのに今まで意識していなかった(多数)。

・太陽光発電の穴がわかった。勉強になる話が多く面白い講義でした。

・市町村の特徴を活かした取組は地域に根付いた活性化につながっていると感じた。環境も含めた地域活性化について深く知れた。次世代のことや未来について行動することの重要性を理解した。

・COP29で脱炭素への取組がなされている中で花巻の現状を学ぶことができた。原発については改革をしないといけないと思う。

・日頃からゴミの分別を徹底しています。地球温暖化改善のためにもとても重要であることがわかったので継続していく。買い物でマイエコバックを使うなど出来る事から実践していきたいと思いました。

・正しい知識を知らないでエネルギーを利用していた。それを知って利用することが大切。

などがありました。

写真1 左から岡田学長、久保社長、照井主査、遠藤講師

写真2 授業風景 照井主査

写真3 授業風景 久保社長

写真4 授業風景

写真5 質疑応答 照井主査

写真6 質疑応答 久保社長

照井氏は環境計画係で地球温暖化対策・再生可能エネルギー促進・環境学習推進などを担当する部署で働いています。講義は「生活環境課の紹介」、「脱炭素(カーボンニュートラル)とは」、「地球温暖化とは」と「花巻市の取組について」でした。生活環境課は学生にはあまり馴染みがありませんが、ゴミ取集等でお世話になっています。まずその意識のリマインドがありました。カーボンニュートラルと地球温暖化については、影響、世界の動き、日本の動きなどの解説と対策の重要性をわかりやすく教示いただきました。花巻市の取組は本年度から大きく見直されています。これまでは第3期花巻市役所地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(2021年3月策定/2021~2030年度の10年間)に基づき市役所関連施設を対象として取組を進めてきました。今年の3月からそれにプラスして、花巻市全域を対象とした「花巻市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を策定し、全市的な取組が開始されました。その現状、将来推計、目標達成に向けた取組(その具体例等々)の解説・紹介がありました。その中には「再生可能エネルギーの導入・活用促進」、「森林の保全と活用」もあります。富士大学のエコキャンパスへの取組は正にその実践事例に当たります。最後に学生が取り組めるのは、化石燃料の節減であり、最も必要な行動は「省エネルギー!」と学生への喚起で講義を締め括られました。

後半は、久保氏から「バイオマス電力事業の意義とその仕組み」、「森の電力(株)の関わる全国のバイオマス発電所紹介」、「同社による富士大学へのバイオマス電力の供給実績」等につき講義をいただきました。バイオマス電力事業は林業の6次産業化で脱炭素にも寄与しています。本学は同社からのバイオマスRE100電力で年間395tのCO2発生量を削減(ちなみに花巻市役所の2022年度の総排出量は年間1140t)、これまでの8年間で約3000t以上を削減しました。富士大学は再エネ電力の地産地消でエコキャンパス運営を行っており、それは誇ってよいとの紹介でした。続いて、新たな取組としてバイオマスボイラーによる熱供給事業((株)岩手ウッドパワーESCO事業による富士大学学生寮への熱供給)の説明がありました。このボイラーは昨年6月から順調に稼働しています。バイオマス発電は木が持つエネルギーの25%程度しか電力になりませんが、熱利用では80-90%が熱(湯)に変換でき直接利用できます。熱利用はエネルギー効率が高く、CO2の排出削減効果大です。それを世に問いかけたいとのお話しでした。続いて、次世代を担う若者に知って欲しい事として、「太陽光発電の弊害と限界」、「IT社会、AI普及がもたらすエネルギー問題。データーセンタ・半導体工場の新増設による電力消費の増加とそれへの対応」等々について解説がありました。

講義終了後は、「地域活性化論研究会」を開催。照井主査と授業振り返り、情報交換、意見交換を行いました。

学生のレスポンスカードには、

・カーボンニュートラルについて認識を深めることが出来た。学べたことは生活に役立つ知識だと思う。今後意識して生活していきたいと思う(多数)。

・日本は原子力で失敗したのに、結局頼らないといけないのは残酷であると思った。火力も原子力も再エネもメリット、デメリットがある。上手に使い分け、自分たちは貴重なエネルギーを使って生活していることを自覚する必要があると感じた。

・IT社会やAIがもたらすエネルギー問題(電力消費)についてわかった。対応は必要。

・エネルギー問題は自分たちの世代の問題であることを知り、とても難しいと思った。

・富士大学のエコキャンパスへの取組は誇りに思うべきだし、皆がもっと知るべきだと思った(複数)。

・IT化のせいで膨大な電力が必要になるというのは、よく考えれば分かるのに今まで意識していなかった(多数)。

・太陽光発電の穴がわかった。勉強になる話が多く面白い講義でした。

・市町村の特徴を活かした取組は地域に根付いた活性化につながっていると感じた。環境も含めた地域活性化について深く知れた。次世代のことや未来について行動することの重要性を理解した。

・COP29で脱炭素への取組がなされている中で花巻の現状を学ぶことができた。原発については改革をしないといけないと思う。

・日頃からゴミの分別を徹底しています。地球温暖化改善のためにもとても重要であることがわかったので継続していく。買い物でマイエコバックを使うなど出来る事から実践していきたいと思いました。

・正しい知識を知らないでエネルギーを利用していた。それを知って利用することが大切。

などがありました。

写真1 左から岡田学長、久保社長、照井主査、遠藤講師

写真2 授業風景 照井主査

写真3 授業風景 久保社長

写真4 授業風景

写真5 質疑応答 照井主査

写真6 質疑応答 久保社長