世界の食卓から学ぶ!多文化共生のためのまちづくりワークショップ

イベント

世界の食卓から見えた、まちづくりのヒント

多文化共生のキーワードとして、いま注目を集めているのが“食”を通じた異文化理解。

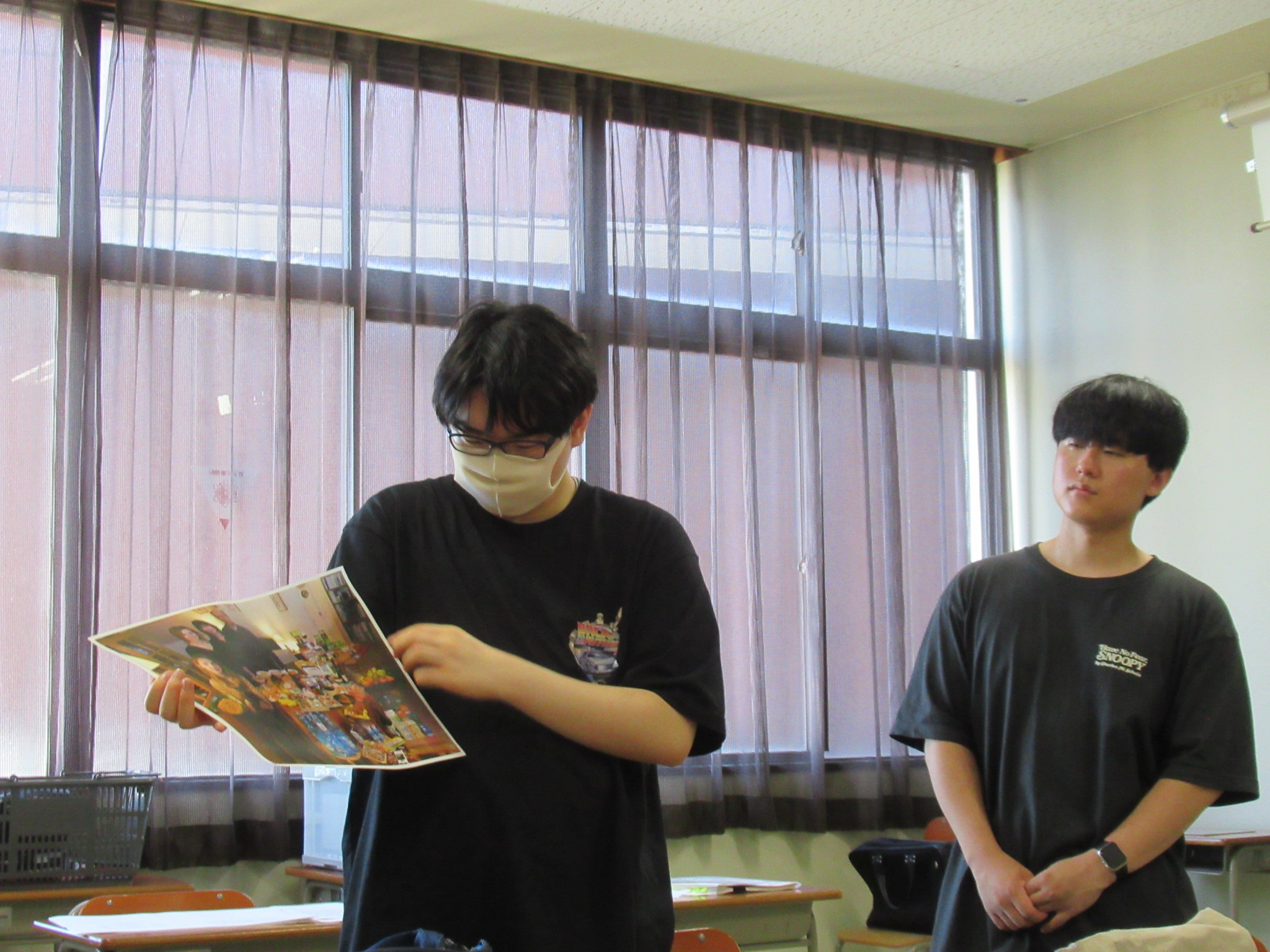

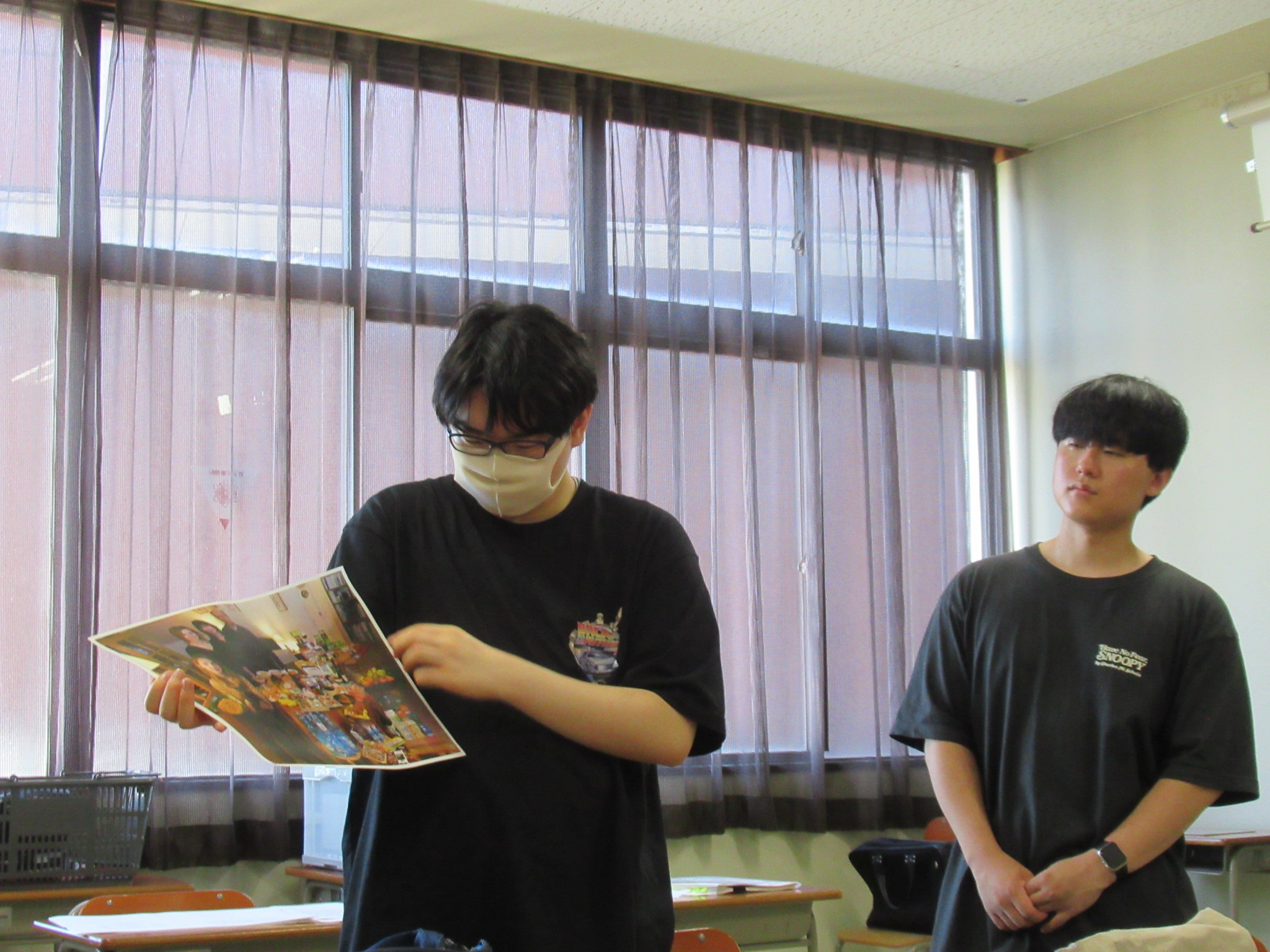

7月28日(月)、富士大学では岩手県県南広域振興局との共催で「第2回 多文化共生のためのまちづくりワークショップ」が開催されました。

会場には地域の関係者や学生たちが集まり、国境を越えた視点で“まちの未来”を考える貴重な時間が流れました。

世界の“食卓”から見えてくるもの

今回のワークショップは、奥州市国際交流協会の事務局長・渡部千春さんによる講演からスタート。

「ワークショップ フォトランゲージ 世界の食卓」と題し、協会の活動やその背景についてわかりやすく紹介してくださいました。

奥州市からの資金援助や業務委託は年間約80件。数字にすると驚きですが、それだけに地域における国際交流の“担い手”としての責任の大きさが伝わってきます。

講演後には、世界13か国の食卓を写した写真を見て、どの国のものかを当てるクイズ形式のワークショップを実施。

各国の文化や生活の違いが食材や食器に表れていて、参加者からは「これが当たり前じゃないんだ」といった声も聞かれました。

とりわけ印象的だったのは、紛争や戦争の影響を受けた国々の食卓。

写真からは、限られた物資の中で家族がどう暮らしているのかが伝わり、平和のありがたさを改めて感じさせられました。

あなたの“まち”に、どんな未来を描きますか?

多文化共生というと難しく感じるかもしれませんが、実は私たちの毎日の暮らしの中に、そのヒントはたくさんあります。

例えば、スーパーで見かける輸入食材や、街の外国料理店。そうした一つひとつが、異文化との“接点”です。

あなたなら、どんな「共に生きるまち」を思い描きますか?

食から始まる対話が、地域と世界をつなぐ第一歩になるかもしれません。

多文化共生のキーワードとして、いま注目を集めているのが“食”を通じた異文化理解。

7月28日(月)、富士大学では岩手県県南広域振興局との共催で「第2回 多文化共生のためのまちづくりワークショップ」が開催されました。

会場には地域の関係者や学生たちが集まり、国境を越えた視点で“まちの未来”を考える貴重な時間が流れました。

世界の“食卓”から見えてくるもの

今回のワークショップは、奥州市国際交流協会の事務局長・渡部千春さんによる講演からスタート。

「ワークショップ フォトランゲージ 世界の食卓」と題し、協会の活動やその背景についてわかりやすく紹介してくださいました。

奥州市からの資金援助や業務委託は年間約80件。数字にすると驚きですが、それだけに地域における国際交流の“担い手”としての責任の大きさが伝わってきます。

講演後には、世界13か国の食卓を写した写真を見て、どの国のものかを当てるクイズ形式のワークショップを実施。

各国の文化や生活の違いが食材や食器に表れていて、参加者からは「これが当たり前じゃないんだ」といった声も聞かれました。

とりわけ印象的だったのは、紛争や戦争の影響を受けた国々の食卓。

写真からは、限られた物資の中で家族がどう暮らしているのかが伝わり、平和のありがたさを改めて感じさせられました。

あなたの“まち”に、どんな未来を描きますか?

多文化共生というと難しく感じるかもしれませんが、実は私たちの毎日の暮らしの中に、そのヒントはたくさんあります。

例えば、スーパーで見かける輸入食材や、街の外国料理店。そうした一つひとつが、異文化との“接点”です。

あなたなら、どんな「共に生きるまち」を思い描きますか?

食から始まる対話が、地域と世界をつなぐ第一歩になるかもしれません。