ユーラシア財団の助成で実現!「比較文化論」開講

授業関係

文化の違いを学び、共生を考える授業がスタート

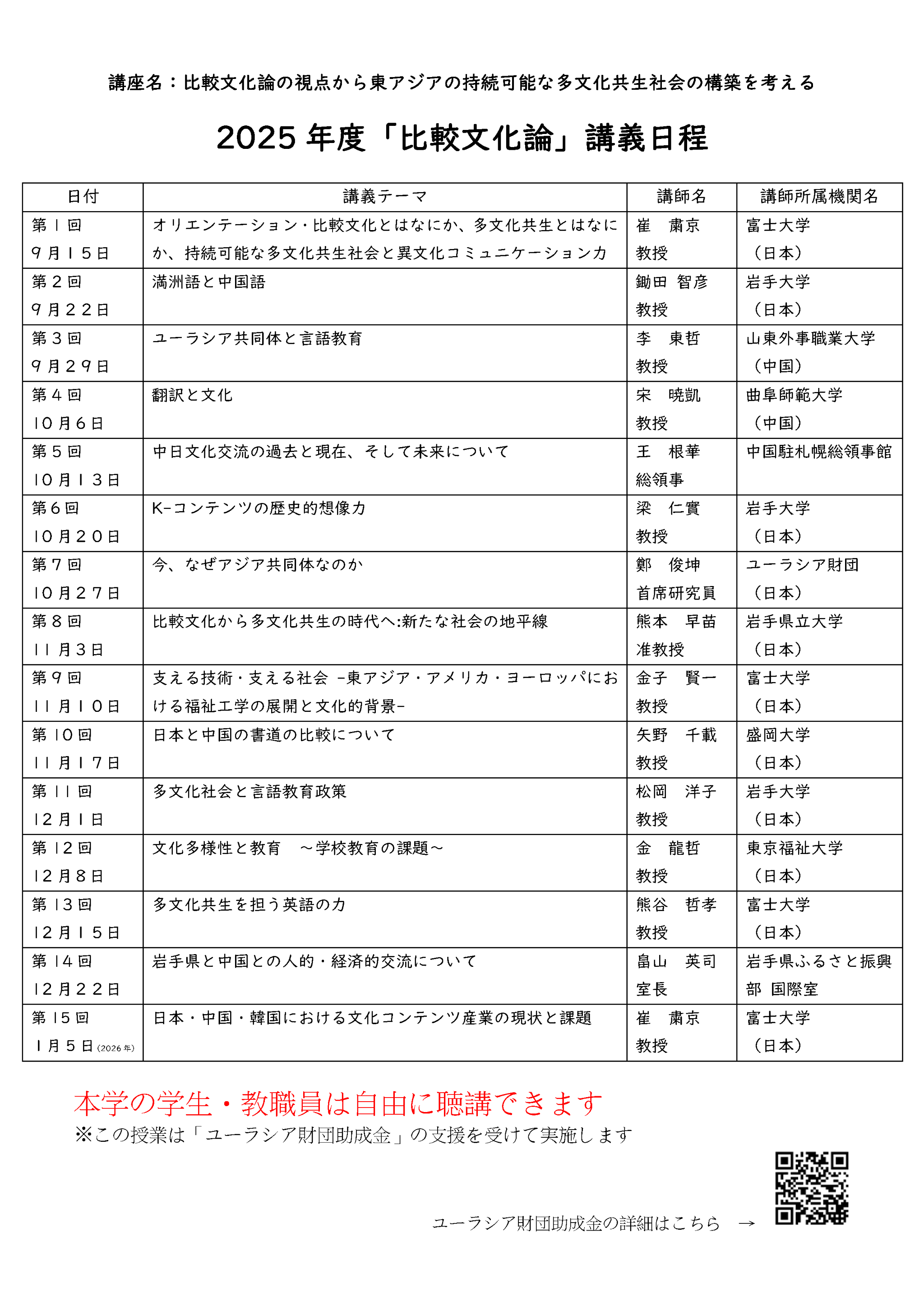

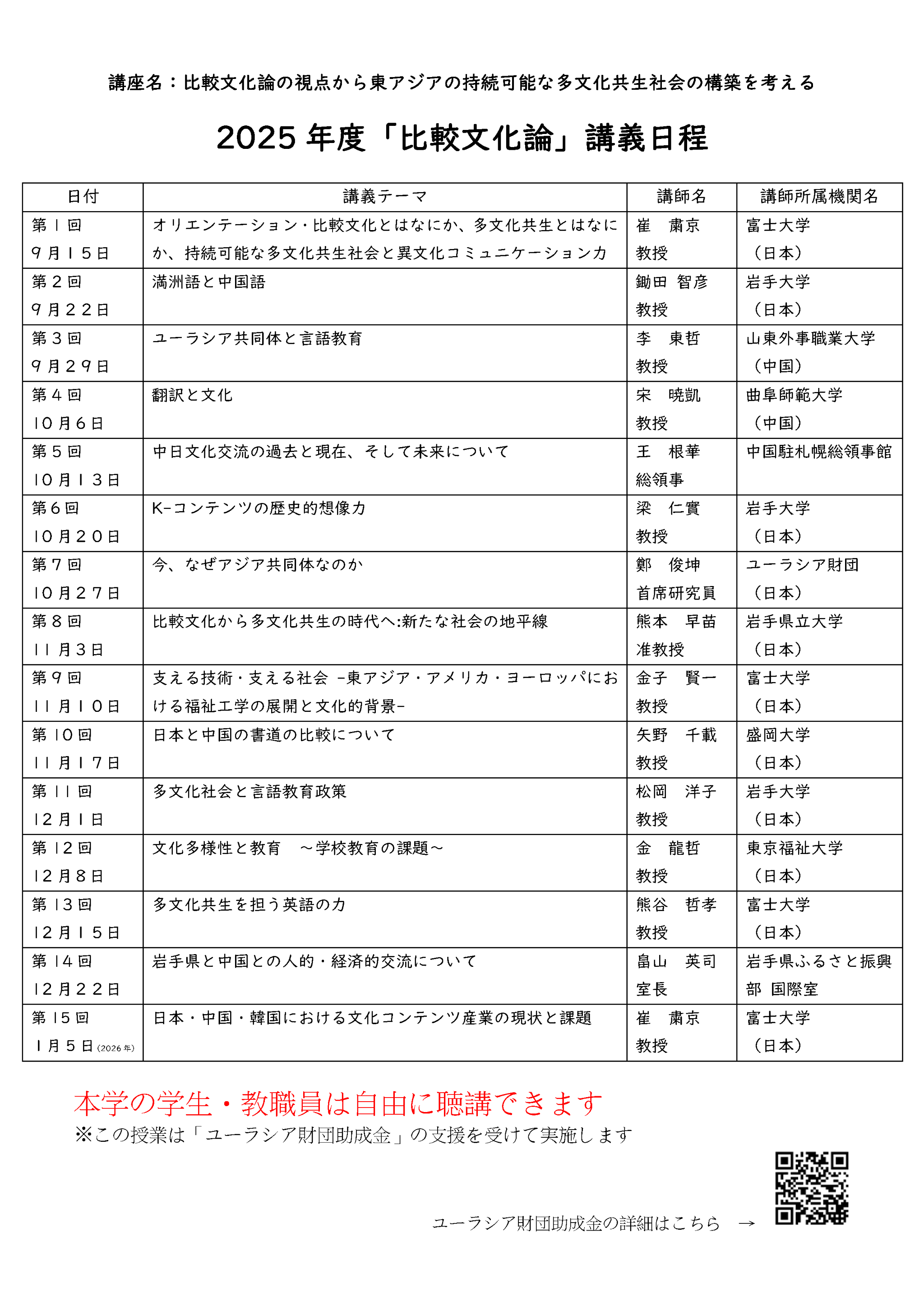

いま注目を集めているのが、崔粛京教授が担当する「比較文化論」です。

昨年に続き、今年もユーラシア財団の助成を受けて実施されるこの授業。

多文化共生をテーマに、日中・日韓の文化を比較しながら「違い」や「共通点」を探っていきます。

学びの舞台は、東アジアの多文化共生

授業では、岩手県内の大学や海外から専門家を招き、幅広い視点で文化の姿を見つめます。

たとえば、日本と中国、韓国の文化を比べてみると、食事や習慣の違いに驚かされる一方で、意外な共通点に「なるほど!」と感じる瞬間もあります。

こうした発見を通じて、自分自身の文化を客観的に見つめ直し、国際的な視野を広げていくのです。

東アジアにおける多文化共生の可能性を考えることは、これからの社会を生きる私たちにとって欠かせないテーマといえるでしょう。

あなたなら、どんな未来を描きますか?

授業は9月15日からスタート。富士大学の学生と教職員は自由に参加することができます。

外部公開はありませんが、世界と自分をつなげる“窓”が開かれるこの機会は、とても貴重です。

異文化にふれながら共生のあり方を考える時間。

あなたなら、この学びの先にどんな未来を思い描くでしょうか。

ユーラシア財団助成金の詳細はこちら

いま注目を集めているのが、崔粛京教授が担当する「比較文化論」です。

昨年に続き、今年もユーラシア財団の助成を受けて実施されるこの授業。

多文化共生をテーマに、日中・日韓の文化を比較しながら「違い」や「共通点」を探っていきます。

学びの舞台は、東アジアの多文化共生

授業では、岩手県内の大学や海外から専門家を招き、幅広い視点で文化の姿を見つめます。

たとえば、日本と中国、韓国の文化を比べてみると、食事や習慣の違いに驚かされる一方で、意外な共通点に「なるほど!」と感じる瞬間もあります。

こうした発見を通じて、自分自身の文化を客観的に見つめ直し、国際的な視野を広げていくのです。

東アジアにおける多文化共生の可能性を考えることは、これからの社会を生きる私たちにとって欠かせないテーマといえるでしょう。

あなたなら、どんな未来を描きますか?

授業は9月15日からスタート。富士大学の学生と教職員は自由に参加することができます。

外部公開はありませんが、世界と自分をつなげる“窓”が開かれるこの機会は、とても貴重です。

異文化にふれながら共生のあり方を考える時間。

あなたなら、この学びの先にどんな未来を思い描くでしょうか。

ユーラシア財団助成金の詳細はこちら