学生×地域×企業で考える!紫陵祭で広がる多文化まちづくりの輪

イベント

地域とつながる、“多文化共生”のカタチを考える

10月11日(土)、富士大学の大学祭「紫陵祭」で、第4回多文化共生のためのワークショップが開催されました。

会場には学生をはじめ、自治体や企業の方々、そして地域住民など多くの人々が集まりました。

学生たちの“気づき”が地域の未来を変える

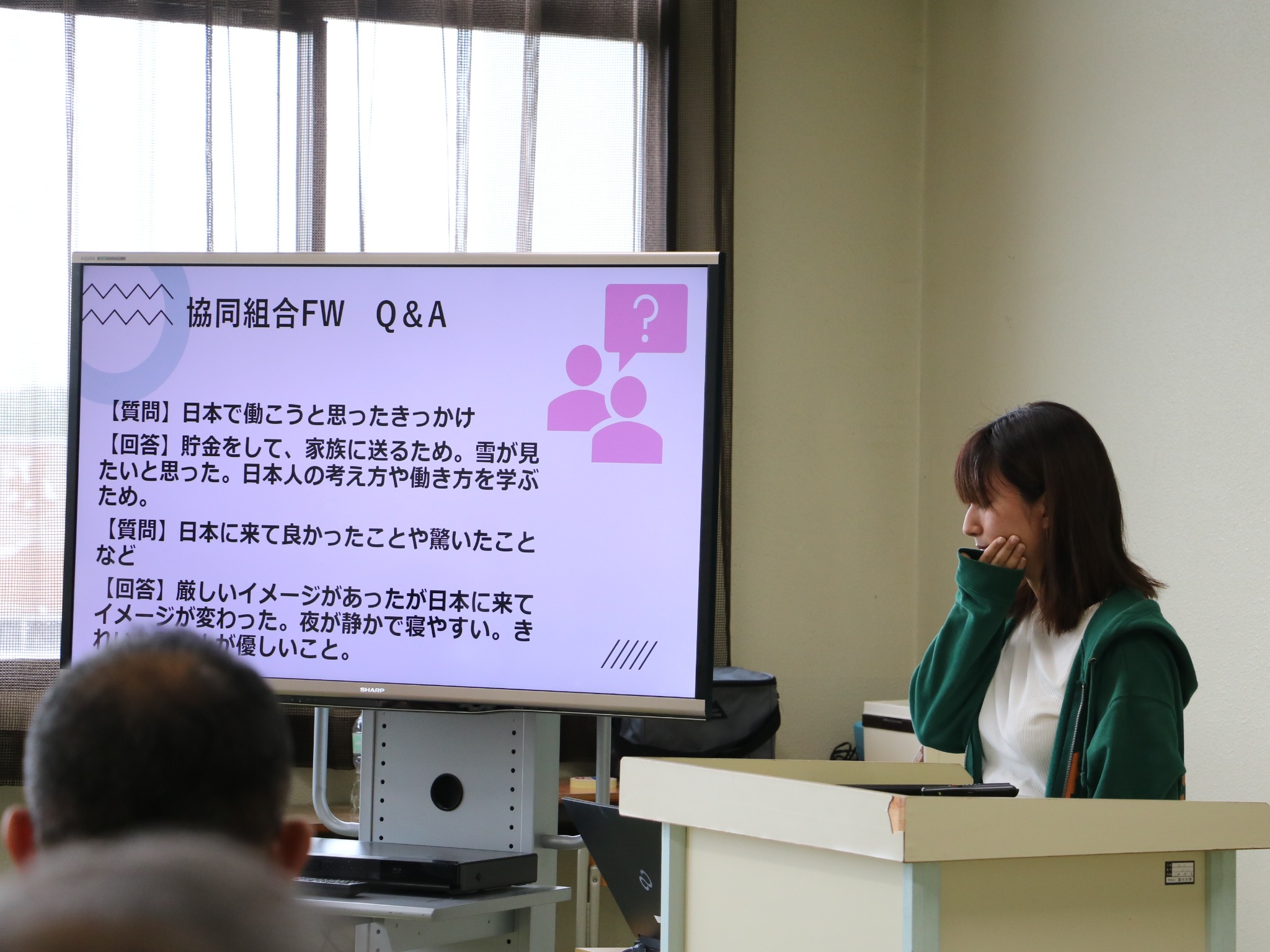

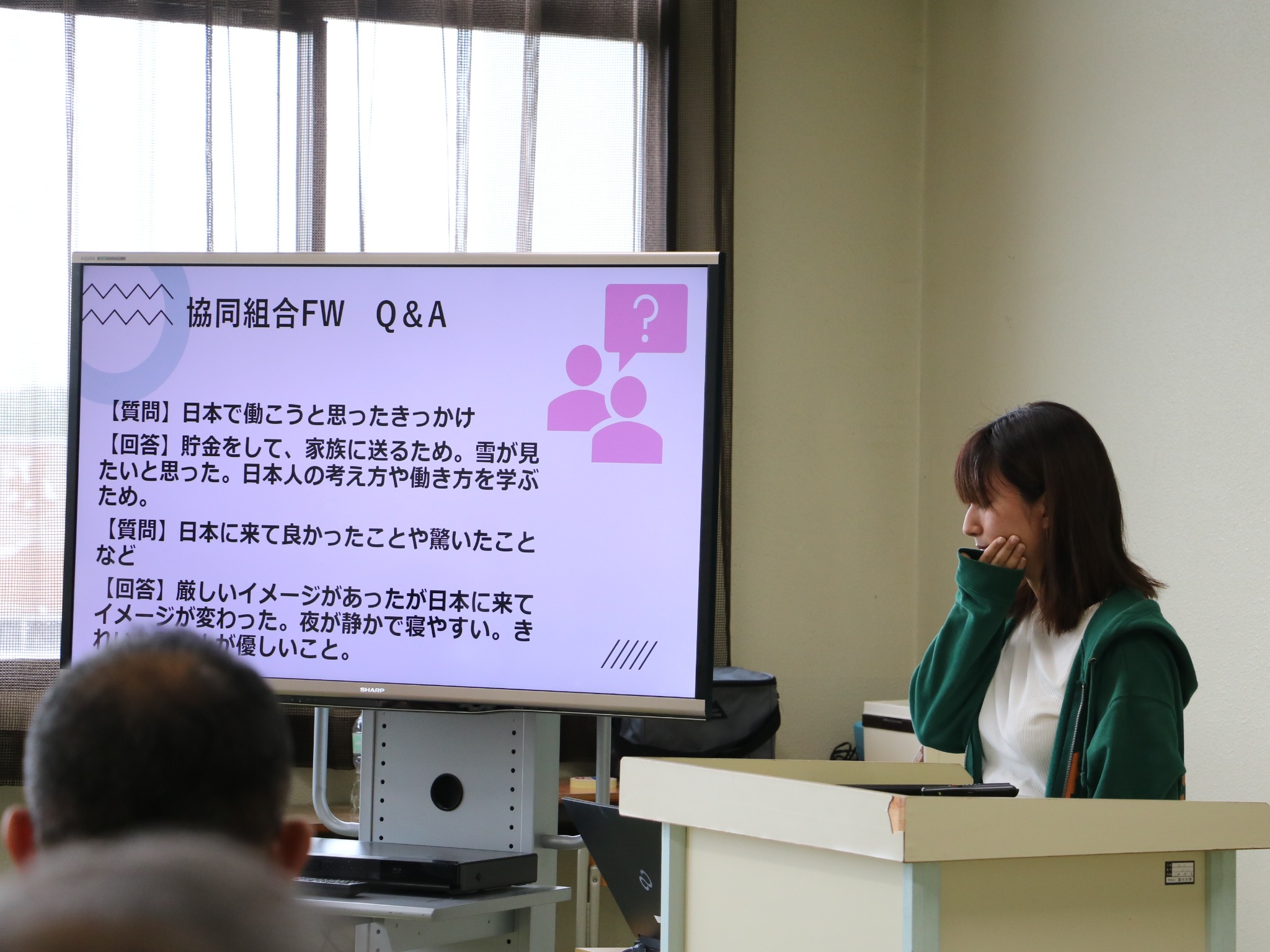

今回のワークショップでは、学生たちが1年間かけて行った「聴き取り調査」の成果を発表。

和同産業や岩手県経済技術協同組合で働く技能実習生たちへの取材を通して、日本での生活の中で見えてきた課題や思いを丁寧にまとめました。

「私たちが当たり前だと思っていることが、実は外国の方には難しいこともある」。学生たちがそう気づいた瞬間の驚きや共感が、報告の中から生き生きと伝わってきました。

中には3年間活動を続けてきた学生もおり、積み重ねてきた経験が確かな成長として表れています。

つながりの輪を、これからも広げていくために

参加した行政や企業の方々からは、「学生の地道な活動が地域づくりに欠かせない」「今後も一緒に取り組んでいきたい」といった言葉が寄せられました。こうした声が、学生たちの背中を力強く押しています。

今回の成果は、3年間の記録としてまとめられ、年度内に報告集として発信される予定です。

地域、大学、そして一人ひとりの想いが交わることで、多文化共生の輪は確実に広がっています。

あなたの周りにも、異なる文化を持つ誰かがいるかもしれません。

10月11日(土)、富士大学の大学祭「紫陵祭」で、第4回多文化共生のためのワークショップが開催されました。

会場には学生をはじめ、自治体や企業の方々、そして地域住民など多くの人々が集まりました。

学生たちの“気づき”が地域の未来を変える

今回のワークショップでは、学生たちが1年間かけて行った「聴き取り調査」の成果を発表。

和同産業や岩手県経済技術協同組合で働く技能実習生たちへの取材を通して、日本での生活の中で見えてきた課題や思いを丁寧にまとめました。

「私たちが当たり前だと思っていることが、実は外国の方には難しいこともある」。学生たちがそう気づいた瞬間の驚きや共感が、報告の中から生き生きと伝わってきました。

中には3年間活動を続けてきた学生もおり、積み重ねてきた経験が確かな成長として表れています。

つながりの輪を、これからも広げていくために

参加した行政や企業の方々からは、「学生の地道な活動が地域づくりに欠かせない」「今後も一緒に取り組んでいきたい」といった言葉が寄せられました。こうした声が、学生たちの背中を力強く押しています。

今回の成果は、3年間の記録としてまとめられ、年度内に報告集として発信される予定です。

地域、大学、そして一人ひとりの想いが交わることで、多文化共生の輪は確実に広がっています。

あなたの周りにも、異なる文化を持つ誰かがいるかもしれません。