異文化理解と地域社会の未来 ― 持続可能な共生を考える

大学院

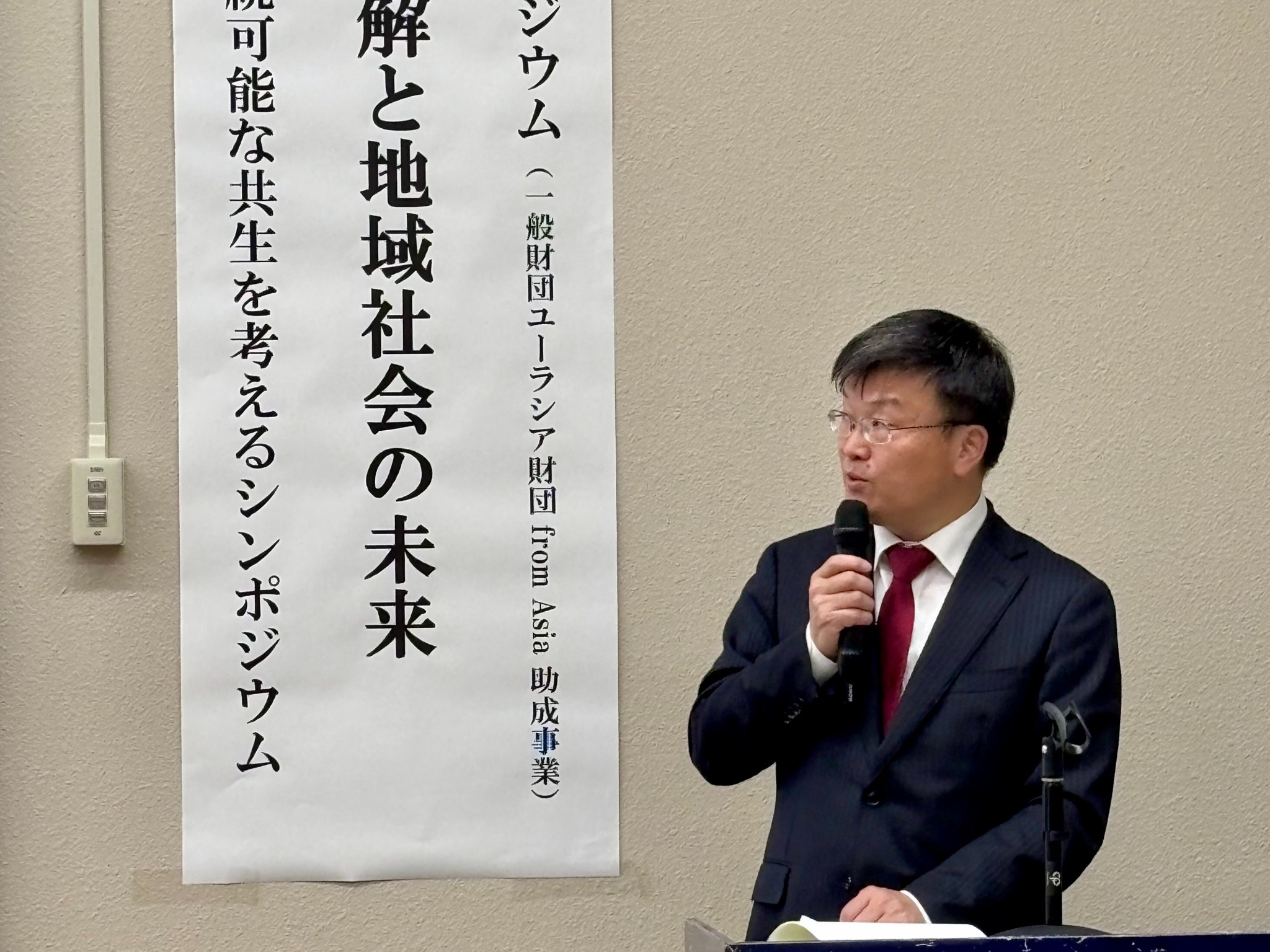

2025年10月12日、今年度の紫陵祭にあわせて大学院経済・経営システム研究科および附属地域経済文化研究所の共催により、シンポジウム「異文化理解と地域社会の未来 ― 持続可能な共生を考える」を開催いたしました。

本シンポジウムは、大学院での学びや比較文化論の授業、さらに附属地域経済文化研究所の研究活動の一環として、東アジアにおける多文化共生社会のあり方を主題に開催されたものです。

【基調講演】

当日は、中国駐札幌総領事館の王根華総領事を特別講師としてお迎えし、「中国における地域均衡発展戦略」と題した基調講演を行っていただきました。

さらに以下の2名の本学教員からも基調講演があり、東アジア地域を中心とする経済・社会の多様な視点が紹介されました。

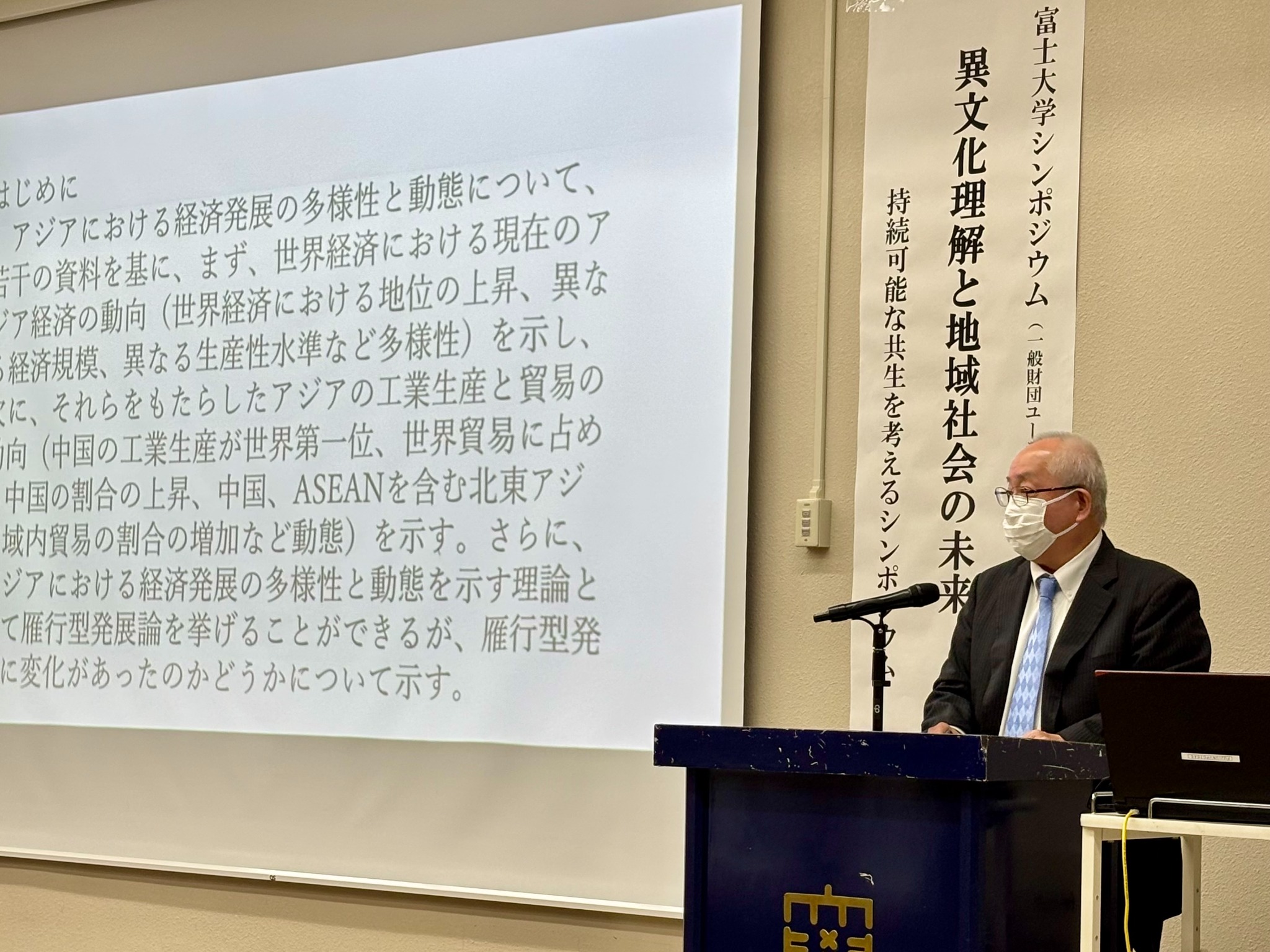

影山一男教授:「アジアにおける経済発展の多様性と動態 ― 中国の急成長、日本の成熟経済、ASEANの新興力を比較して」

吉田哲朗教授:「共生、共感と持続可能な経済・経営」

【パネルディスカッション】

引き続き行われたパネルディスカッション「共生社会をどう実現していくか ― 多様な視点から考える」では、次の発表が行われました。

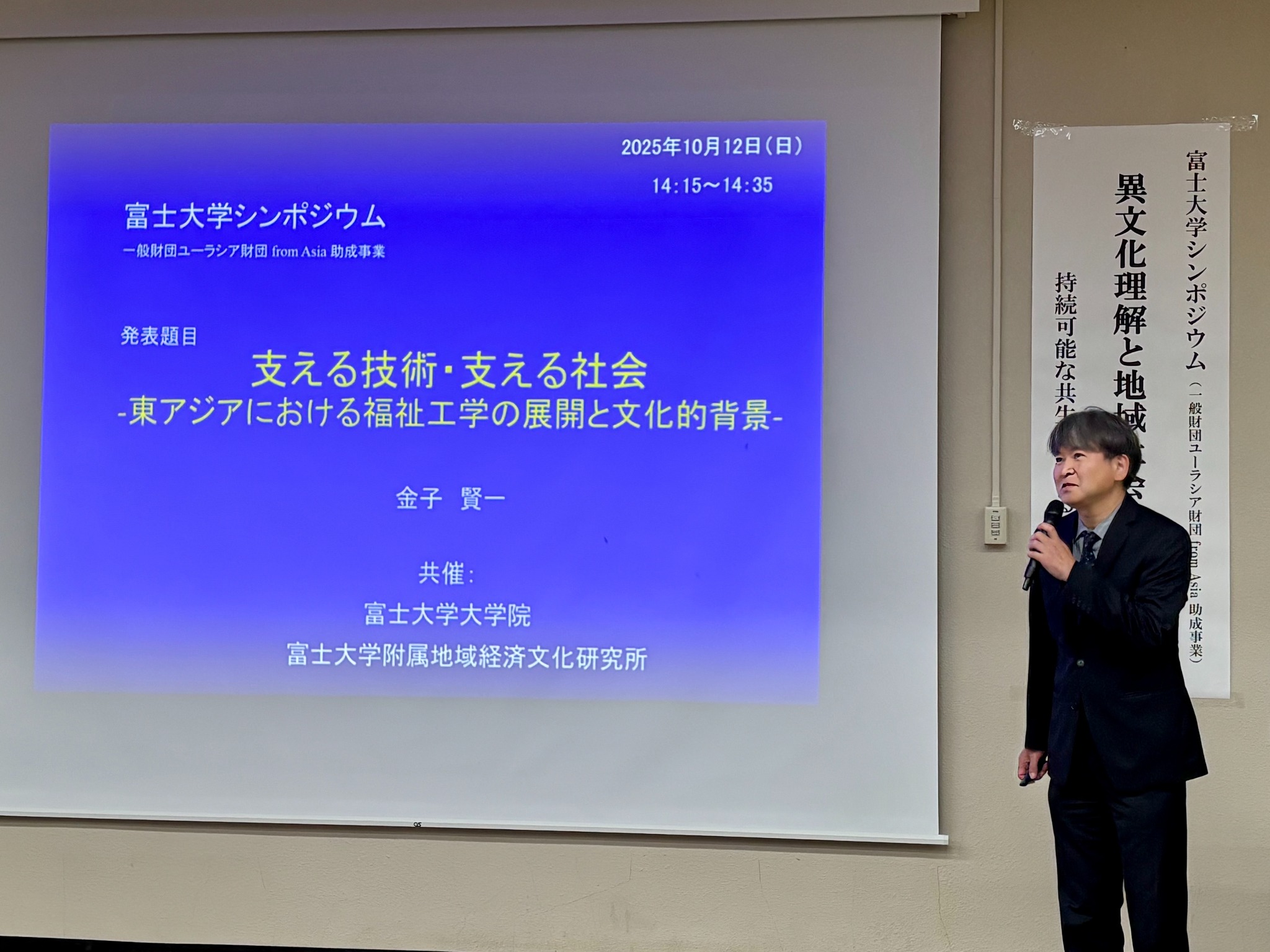

金子賢一教授:「支える技術・支える社会 ― 東アジアにおける福祉工学の展開と文化的背景」

崔粛京教授:「持続可能な多文化共生の構築に向けて ― 外国人住民からの考察」

発表後には参加者との活発な質疑応答や意見交換が行われ、会場全体が「共生」の実現に向けた思索と対話の場となりました。

【参加者とアンケート結果】

シンポジウムには、公益財団法人岩手県国際交流協会の佐藤博理事長をはじめ、本学の教職員・学生、そして一般市民約50名が参加し、各講演に熱心に耳を傾けていました。

終了後に実施したアンケートでは、以下のような高い評価の声が多く寄せられました。

「大学院全体が連携した講演会に感動した。来年度もぜひ参加したい」

「異文化について多くを学ぶことができ、参加できて本当によかった」

「特に外国人住民の視点が重要であることを学び、多文化共生への理解が深まった」

「経済・文化・共生といった多様な分野を横断して考える貴重な機会となった」

「自分と異なる背景を持つ人々への理解を深め、共に生きる社会を目指したいと感じた」

【おわりに】

今回のシンポジウムは、多様な立場や視点から「共生」について考え、異文化理解を深めることを目的として開催されました。

この場が、地域社会における多文化共生の可能性や、持続可能な未来へのヒントを考える契機となれば幸いです。

また、学生や地域の皆さまにとっても、国際理解を広げる貴重な学びの機会となったことを期待しています。

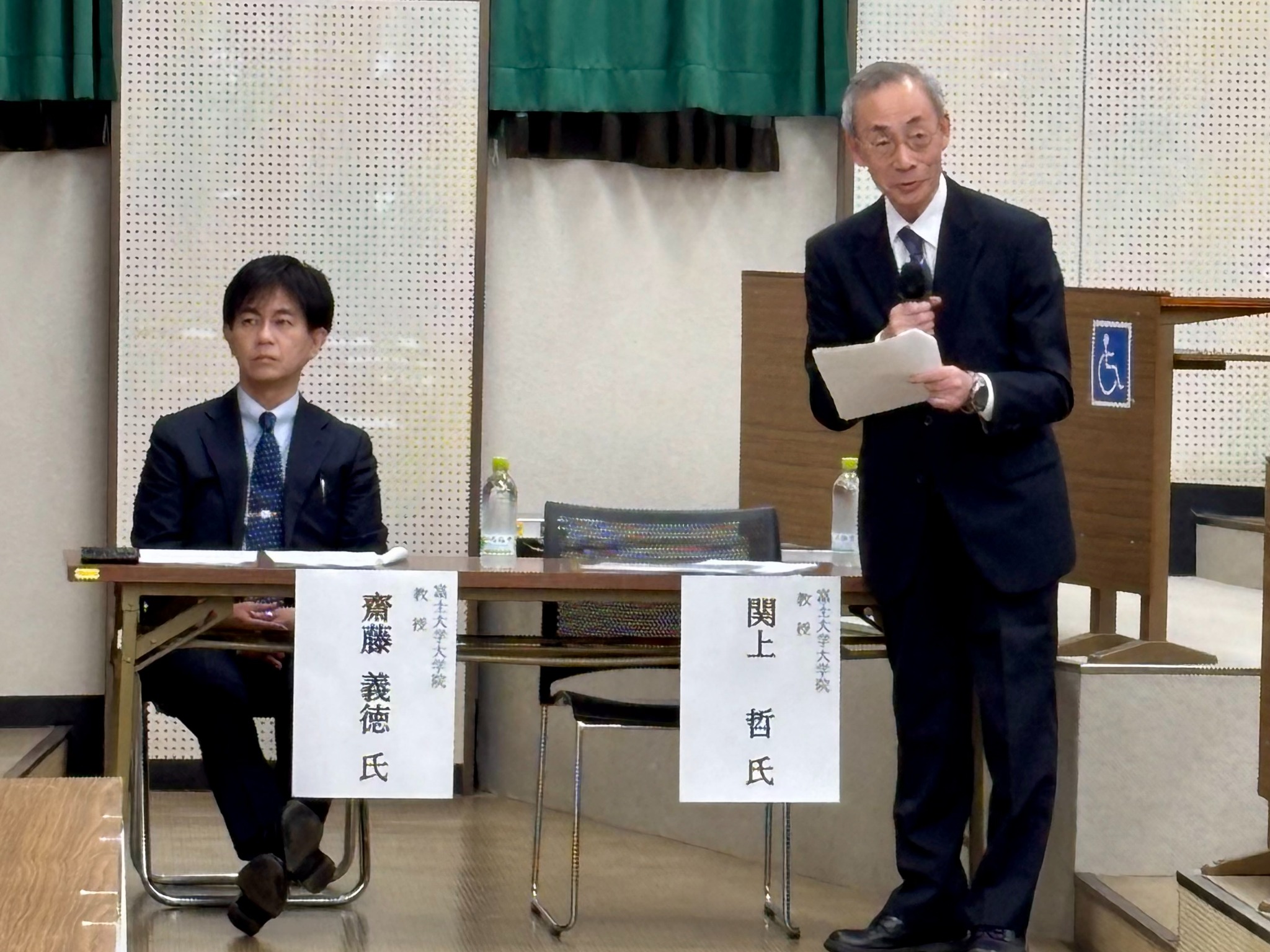

最後に、シンポジウムの司会を務めた関上哲教授と齋藤義徳教授、全体の運営を担当した高橋香保里様、そして受付や会場運営に積極的に協力してくれた留学生の皆さんにも、心より感謝申し上げます。

異なる文化的背景を持つ留学生の皆さんの参加と協力は、本シンポジウムの意義をより一層深めるものとなりました。

本シンポジウムは、大学院での学びや比較文化論の授業、さらに附属地域経済文化研究所の研究活動の一環として、東アジアにおける多文化共生社会のあり方を主題に開催されたものです。

【基調講演】

当日は、中国駐札幌総領事館の王根華総領事を特別講師としてお迎えし、「中国における地域均衡発展戦略」と題した基調講演を行っていただきました。

さらに以下の2名の本学教員からも基調講演があり、東アジア地域を中心とする経済・社会の多様な視点が紹介されました。

影山一男教授:「アジアにおける経済発展の多様性と動態 ― 中国の急成長、日本の成熟経済、ASEANの新興力を比較して」

吉田哲朗教授:「共生、共感と持続可能な経済・経営」

【パネルディスカッション】

引き続き行われたパネルディスカッション「共生社会をどう実現していくか ― 多様な視点から考える」では、次の発表が行われました。

金子賢一教授:「支える技術・支える社会 ― 東アジアにおける福祉工学の展開と文化的背景」

崔粛京教授:「持続可能な多文化共生の構築に向けて ― 外国人住民からの考察」

発表後には参加者との活発な質疑応答や意見交換が行われ、会場全体が「共生」の実現に向けた思索と対話の場となりました。

【参加者とアンケート結果】

シンポジウムには、公益財団法人岩手県国際交流協会の佐藤博理事長をはじめ、本学の教職員・学生、そして一般市民約50名が参加し、各講演に熱心に耳を傾けていました。

終了後に実施したアンケートでは、以下のような高い評価の声が多く寄せられました。

「大学院全体が連携した講演会に感動した。来年度もぜひ参加したい」

「異文化について多くを学ぶことができ、参加できて本当によかった」

「特に外国人住民の視点が重要であることを学び、多文化共生への理解が深まった」

「経済・文化・共生といった多様な分野を横断して考える貴重な機会となった」

「自分と異なる背景を持つ人々への理解を深め、共に生きる社会を目指したいと感じた」

【おわりに】

今回のシンポジウムは、多様な立場や視点から「共生」について考え、異文化理解を深めることを目的として開催されました。

この場が、地域社会における多文化共生の可能性や、持続可能な未来へのヒントを考える契機となれば幸いです。

また、学生や地域の皆さまにとっても、国際理解を広げる貴重な学びの機会となったことを期待しています。

最後に、シンポジウムの司会を務めた関上哲教授と齋藤義徳教授、全体の運営を担当した高橋香保里様、そして受付や会場運営に積極的に協力してくれた留学生の皆さんにも、心より感謝申し上げます。

異なる文化的背景を持つ留学生の皆さんの参加と協力は、本シンポジウムの意義をより一層深めるものとなりました。