遠藤教授が、「地域循環共生圏ESG金融実践フォーラム 脱炭素・SDGsの実現を岩手から」でショートプレゼンテーションを行いました。

お知らせ

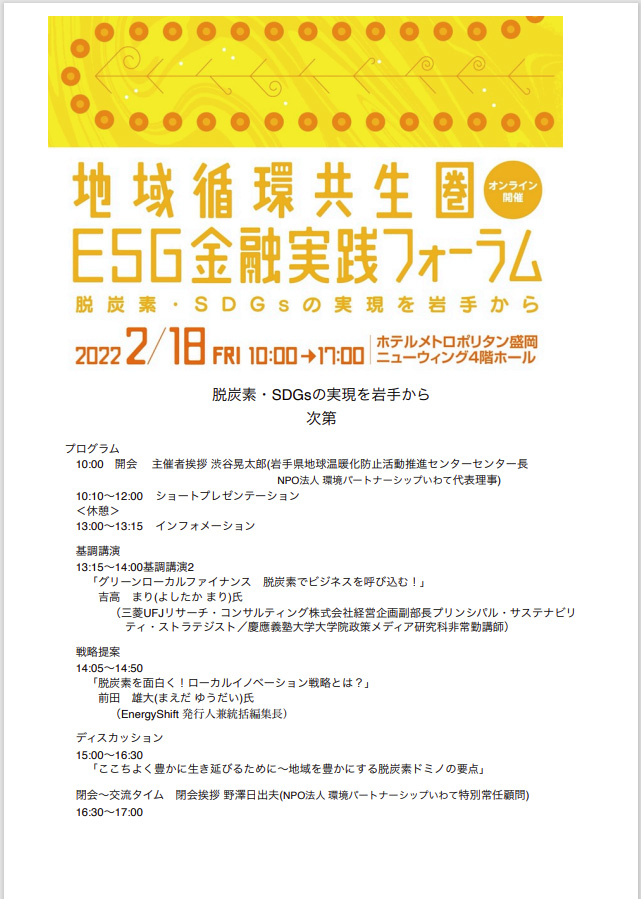

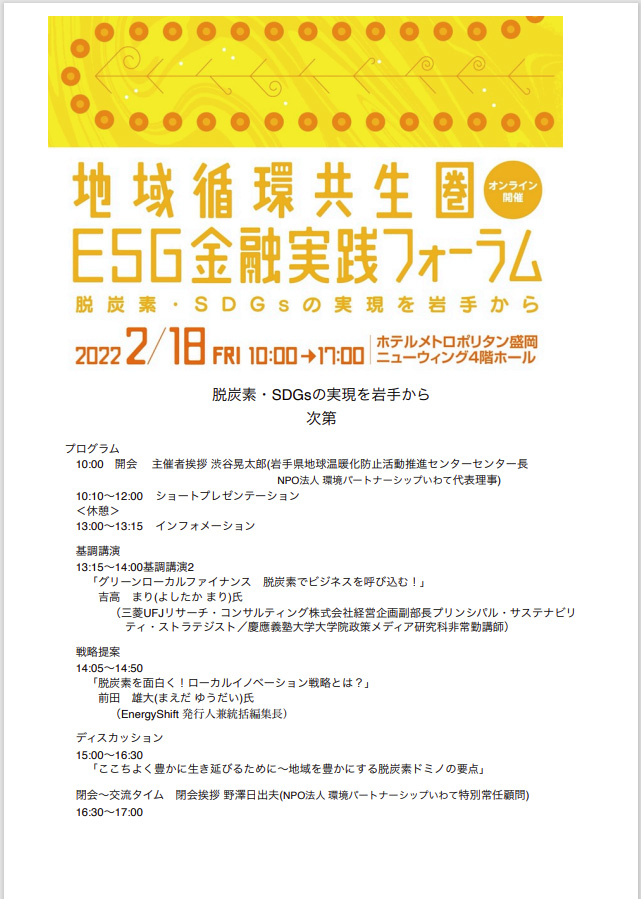

2022年2月18日(金)10:00から17:00にオンライン配信で、標記フォーラムが岩手県地球温暖化防止活動推進センター主催で開催されました(http://www.iwate-eco.jp/kyoseiken/esg01.html)。

基調講演「グリーンローカルファイナンス 脱炭素でビジネスを呼び込む!」

吉高まり氏 (三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 経営企画部副部長 プリンシパル・サスティナビリティ・ストラテジスト、慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科講師)

戦略提案「脱炭素を面白く! ローカル・イノベーション戦略とは」

前田雄大氏 Energy Shift発行人兼統括編集長

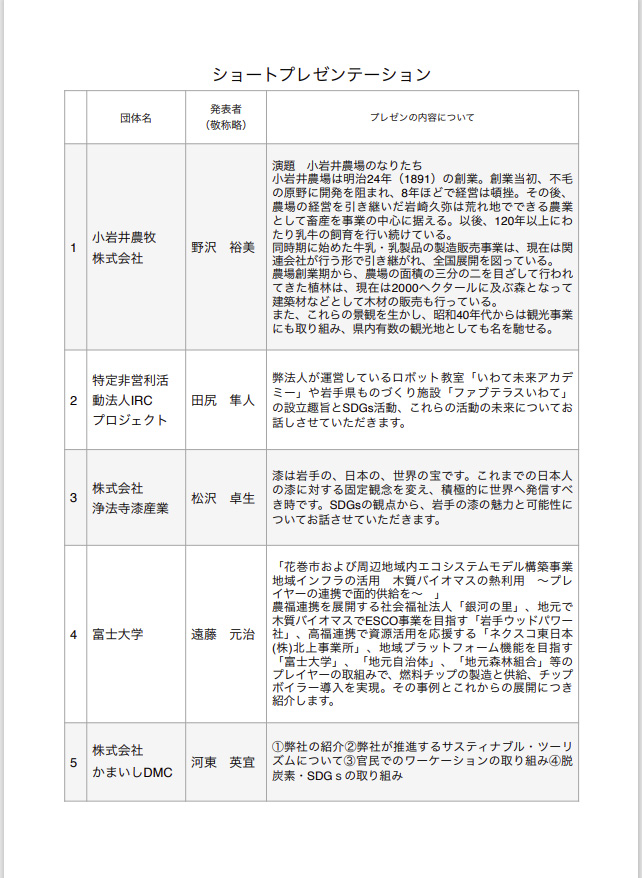

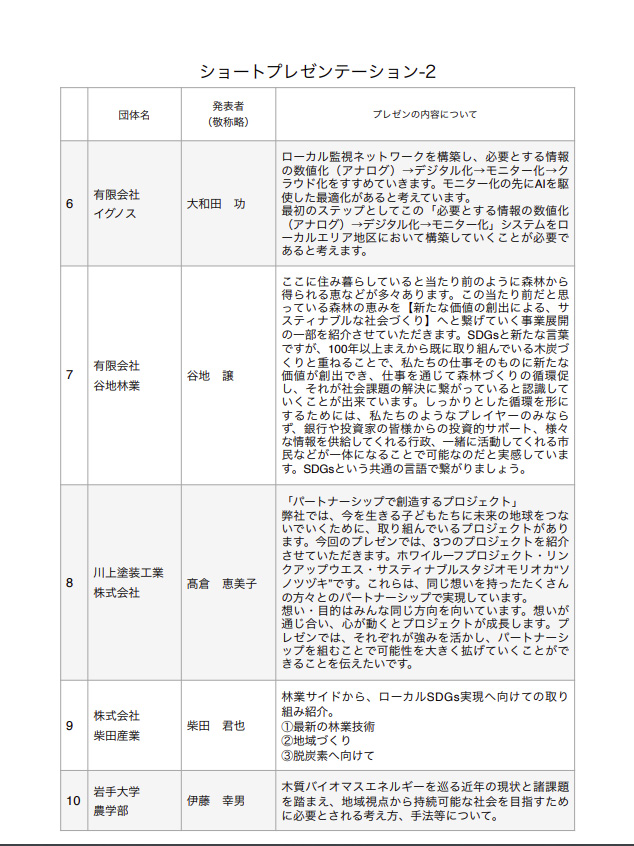

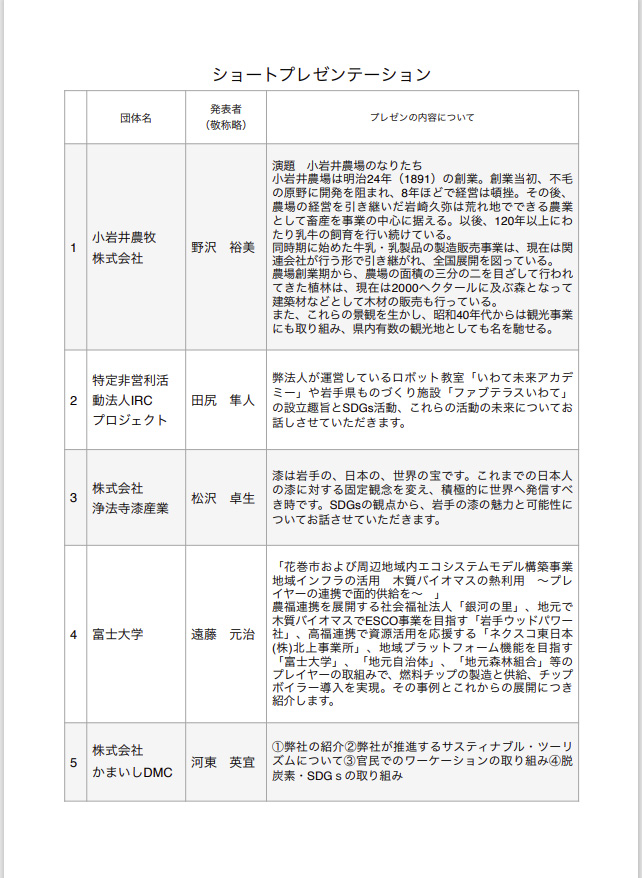

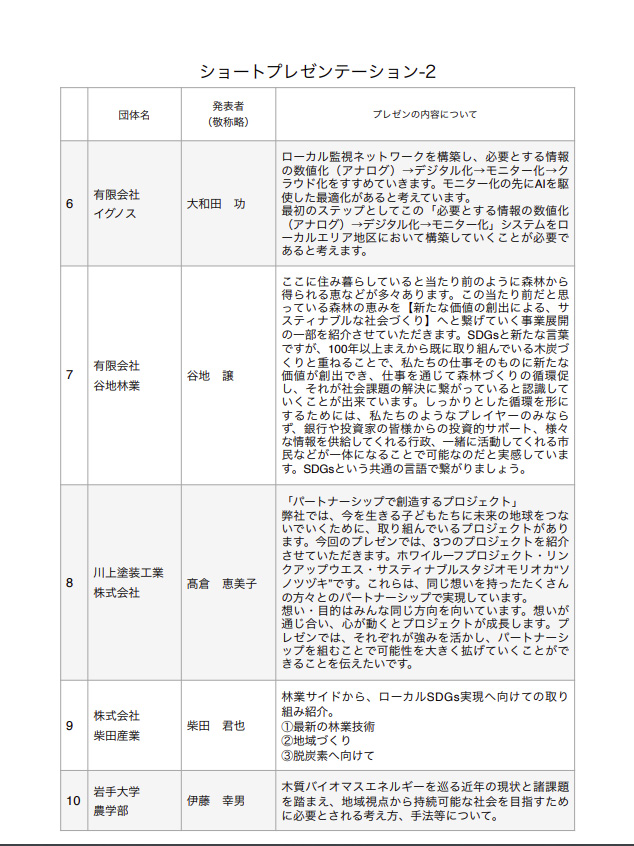

上記基調講演、戦略提案の前に、「未来をバックキャスティングするプロジェクト」と題して岩手県内の10の活動事例(脱炭素/SDGs関連)のショートプレゼンテーションがありました。

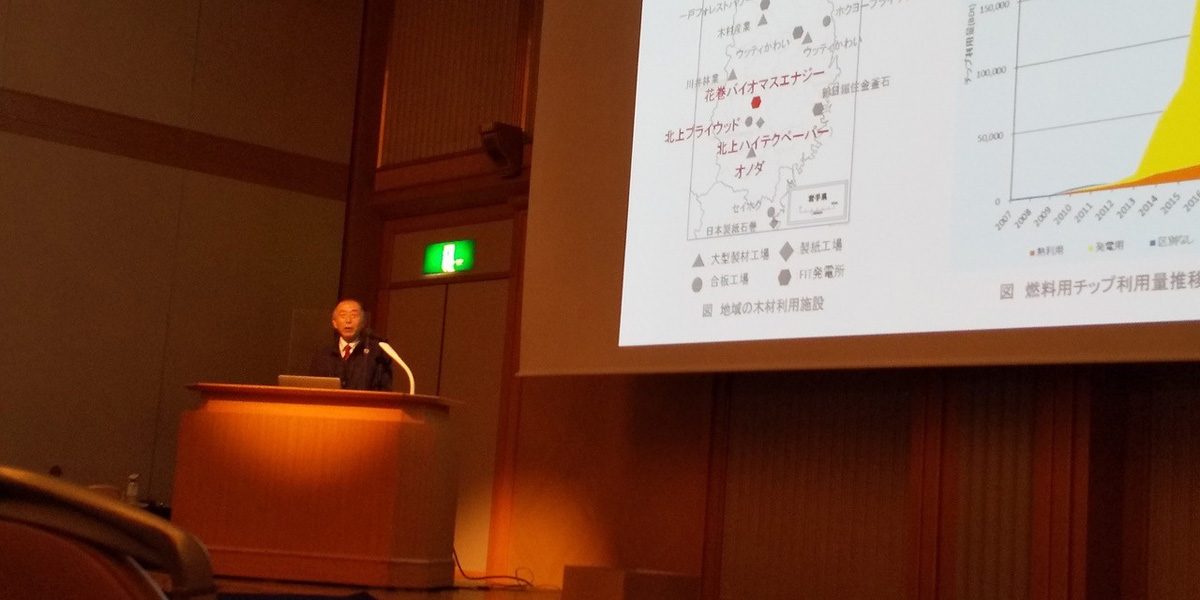

遠藤教授が「木質バイオマス熱利用 地域インフラの活用 ~プレイヤーの連携で面的供給を~」と題し、「花巻市および周辺地域内エコシステムモデル構築事業」地域協議会の活動を紹介しました。本学は地域貢献大学としてこの地域協議会の全体コーディネート役を担っています。この地域協議会活動は、本ホームページで下記URLに既報の通りです(http://www.fuji-u.ac.jp/news/51053、http://www.fuji-u.ac.jp/news/47781)。

農福連携を展開する社会福祉法人「銀河の里」、地元で木質バイオマスのESCO事業を目指す「岩手ウッドパワー社」、高福連携で資源活用を支援する「ネクスコ東日本㈱北上事業所」、地域プラットフォーム機能を目指す「富士大学」、「地元自治体」、「地元森林組合」等々の地域協議会メンバーの取り組みと連携で、燃料チップの製造と供給、チップボイラーの導入(建設中&申請中)を実現しました。その内容とこれからの展開につきショートプレゼンを行いました。発表に対しディスカションの部ではアドバイスや評価をいただきました。

フォーラムの最後に、主催者から、金融機関を含む会場のみなさんに呼びかけがあり、全員一致で、脱炭素で地域を豊かにするビジネス展開で推し進める「脱炭素コーストいわて」を始動することになりました。「脱炭素コーストいわて」は、このフォーラムの成果として、自主参加による岩手における脱炭素推進のゆるやかでありながら実行する人たちの連携の場となります。本学も連携していきます。

遠藤教授

当日資料

基調講演「グリーンローカルファイナンス 脱炭素でビジネスを呼び込む!」

吉高まり氏 (三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 経営企画部副部長 プリンシパル・サスティナビリティ・ストラテジスト、慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科講師)

戦略提案「脱炭素を面白く! ローカル・イノベーション戦略とは」

前田雄大氏 Energy Shift発行人兼統括編集長

上記基調講演、戦略提案の前に、「未来をバックキャスティングするプロジェクト」と題して岩手県内の10の活動事例(脱炭素/SDGs関連)のショートプレゼンテーションがありました。

遠藤教授が「木質バイオマス熱利用 地域インフラの活用 ~プレイヤーの連携で面的供給を~」と題し、「花巻市および周辺地域内エコシステムモデル構築事業」地域協議会の活動を紹介しました。本学は地域貢献大学としてこの地域協議会の全体コーディネート役を担っています。この地域協議会活動は、本ホームページで下記URLに既報の通りです(http://www.fuji-u.ac.jp/news/51053、http://www.fuji-u.ac.jp/news/47781)。

農福連携を展開する社会福祉法人「銀河の里」、地元で木質バイオマスのESCO事業を目指す「岩手ウッドパワー社」、高福連携で資源活用を支援する「ネクスコ東日本㈱北上事業所」、地域プラットフォーム機能を目指す「富士大学」、「地元自治体」、「地元森林組合」等々の地域協議会メンバーの取り組みと連携で、燃料チップの製造と供給、チップボイラーの導入(建設中&申請中)を実現しました。その内容とこれからの展開につきショートプレゼンを行いました。発表に対しディスカションの部ではアドバイスや評価をいただきました。

フォーラムの最後に、主催者から、金融機関を含む会場のみなさんに呼びかけがあり、全員一致で、脱炭素で地域を豊かにするビジネス展開で推し進める「脱炭素コーストいわて」を始動することになりました。「脱炭素コーストいわて」は、このフォーラムの成果として、自主参加による岩手における脱炭素推進のゆるやかでありながら実行する人たちの連携の場となります。本学も連携していきます。

遠藤教授

当日資料